この本で解ける疑問は?

- 哲学ってなぜ学ぶ必要があるの?

- 哲学が「つまらなく」感じるのはなぜ?

- もう一度聞くけど、哲学って本当に役に立つの?

『武器になる哲学』って?

先ほど「もう一度聞くけど、哲学って本当に役に立つの?」と述べましたが、これは、まさしく私が抱いた疑問でした。

というのも、前回ご紹介した『哲学思考トレーニング』では、あくまで「批判的思考」に重きが置かれていたからです。

「批判的思考」以外にも役立つ要素は無いの?

もし無ければ、別に哲学にこだわらなくても、「批判的思考」の本を読めばいいのでは?

これが、本書を手に取った動機となった「仮説」でした。

そして、この「仮説」は見事に「誤り」であったことがわかりました。

「批判的思考」以外にも、学ぶべきことが多くあったのです。

以上の理由から、本書を紹介したいと思います。

と、ここでいきなり本書の種明かし。

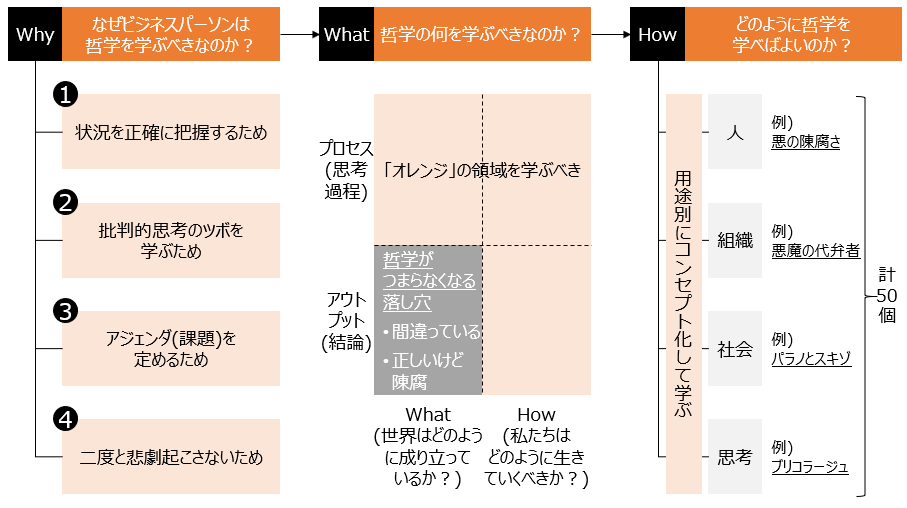

恒例の「ペライチ」を先に示します。図1をご覧ください。

-Why-なぜ書かれたのか?

本書は次の文章から始まります。

哲学・思想の専門家ではない私がなぜビジネスパーソン向けに「哲学・思想」の本を書いたのか。その理由は、

世界の建設に携わっているビジネスパーソンこそ、哲学・思想のエッセンスを知っておいて欲しいから

ということになります。(3ページ)

なるほど。ということは、世界の建設には、哲学・思想のエッセンスが必要、というわけですね。

なぜなのでしょう?

図1でも示したように、本書では「なぜビジネスパーソンは哲学を学ぶべきなのか?」という問いに対して、次の4つの答えを出しています。

①状況を正確に洞察する

②批判的思考のツボを学ぶ

③アジェンダを定める

④二度と悲劇を起こさないために(7ページ)

①については、哲学や心理学や経済学のコンセプトを道具として用いて、「いま、目の前で何が起きているのか」を深く洞察することを指します。

②については、先述の『哲学思考トレーニング』の記事で説明済みですね。

③については、まず、アジェンダを定めるとは、「課題を設定すること」を意味する。

そして、「課題」を汲み取るためには、「常識の相対化」が必要。

その「常識の相対化」に哲学が役立ちます。

④については、過去の哲学者が向き合ってきた問いそのものでもあります。

世界史に出てくるような哲学者の中には、戦争や革命時に輩出された人が少なくありません。

例えば、第二次世界大戦後に、ハンナ・アーレントは『エルサレムのアイヒマン』の中で「悪の陳腐さ」という洞察を導いています。

この洞察も、「二度と、ナチズムが生んだ悲劇を、繰り返さないように」生み出されたものです。

-What-なにをすべきか?

では、具体的に、哲学の何を学ぶべきなのか?

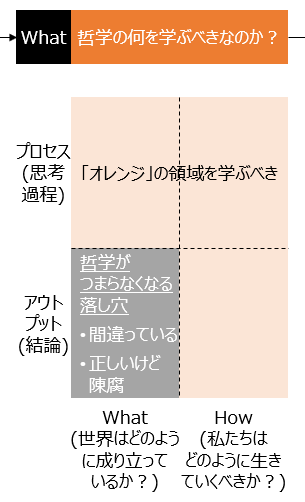

図1の「What」の問いにズームインしてみます。図2をご覧ください。

筆者曰はく、哲学者の論考は次の2軸で整理されるそうです。

①問いの種類「Whay」と「How」

②学びの種類「プロセス」と「アウトプット」(47ページ)

まず、最初の軸である「問いの種類」について。

全ての歴史上の哲学は、次の2つの問いと向き合ったものだと、筆者は言います。

①世界はどのようにして成り立っているのか?=Whatの問い

②私たちはどのように生きるべきなのか?=Howの問い(47ページ)

そして、哲学を学ぶ上で注意しないといけないのは、「何を学ぶか?」です。

ここで、間違っても「哲学をつまらなくしている落し穴」にハマってはいけません。

我々が「つまらない」と感じているのは、図2の左下の象限「What×アウトプット」の部分です。

例えば、アナクシマンドロスが出したWhatに対するアウトプットは「大地は何物にも支えられていない、宙に浮いている」です。

どうでしょう?微塵も面白くないですよね?

ところが、「なぜ、アナクシマンドロスは、このようなアウトプットに至ったのか?」というWhat×プロセスに目を向けると、話は変わってきます。

アナクシマンドロスは、当初有力説だった「大地は水に支えられている」という命題に対して、「じゃあ、そもそも、水は何で支えられているの?」と問題提起します。

すると、この問いは無限に繰り返されてしまう。

しかし、この世に「無限」なものなんて存在するはずがない。

だとすると、そもそも「大地が、何かに支えられている」という命題自体が誤りである。

したがって、「大地は何物にも支えられていない」という結論に至ります。

いかがですか?めちゃくちゃ面白い思考プロセスですよね。

以上より、哲学を学ぶ上では、What×アウトプット以外に目を向ける必要があります。

-How-どのようにすべきか?

では、何を学べばよいかはわかったとして、どのように学ぶべきか?

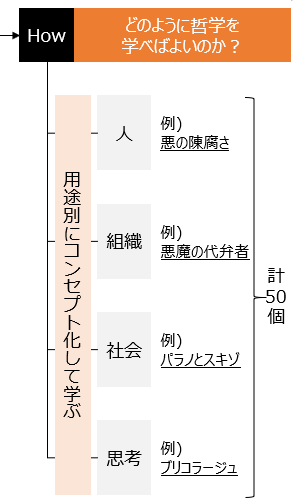

答えは「用途別にコンセプト化して学ぶ」です。図3をご覧ください。

人に対して洞察する場合は、この哲学者の、このコンセプトを使う。

組織に対して洞察する場合は、この哲学者の、このコンセプトを使う。

…といったように、「用途」を意識することが重要、ということです。

例えば、「なぜ、大企業でイノベーションが生じないのか?」というお題を考察する際に、「悪魔の代弁者」というジョン・スチュアート・ミルのコンセプトを使用します。

(あれ、どこかで聞いたことあるお題ですね)

試しに、大企業のクライアントの会議に参加させてもらいます。

すると、ほとんど「反対意見」というものが出ない。

議論が収束に向かうほど、この傾向は顕著になる。

あれ、これはひょっとして、イノベーションのキーマンである「悪魔の代弁者」の役割を担う人がいないのでは?という洞察が、頭に浮かびます。

「悪魔の代弁者」とは、すごく平たく言うと「わざと、反論をぶち込むクラッシャー」という意味です。

この存在が、組織の中での議論を活性化し、意思決定の質も上げる、という論考がなされています。

本書は、50の哲学コンセプトについて、

- そのコンセプトが生まれた歴史的背景

- そのコンセプトを現代に当てはめると、どういう洞察が可能か

…の構成で解説してくれます。

「すぐに、実務に役立つものではない」かもしれませんが、一方で、「陳腐化しないフレームワーク」が手に入ります。

学び

本ビジネス書を通して、次の学びを得ました。

教養は「フレームワーク」をくれる

教養の定義は、本や辞書の数だけ存在するわけですが、私の中では「物事の背景にある人の心をあぶり出す、防腐剤付きフレームワーク」です。

通常、教養は哲学や歴史といった、過去から学ぶものです。

「歴史」と、歴史上の出来事に対する問いとの格闘である「哲学」はセットでついてきます。

この「歴史」「哲学」は、何十年、何百年経っても陳腐化しないフレームワークを与えてくれると、最近実感し始めました。

例えば、「悪の陳腐さ」は第二次世界大戦後に生まれたコンセプトです。

これは、ナチス政権下のドイツの親衛隊であったアイヒマンが実は、一見すると普通の穏やかで、たいして頭もキレない人であった事例を取り上げています。

その事例から、大多数の「一見普通な人=思考停止した人」こそが、悪の元凶になり得る。だから、簡単に悪はありふれてしまう、ということを言っています。

この「悪の陳腐さ」は「システムを、よく考えもせず受け入れる奴ばかりいると、ロクなことになりかねない」というフレームワークを与えてくれるように思えます。

このフレームワークは、第二次世界大戦時の背景にあった「人の心」だけでなく、

現在相次いでいる大企業や〇〇協会といった「古き、大きい組織」に渦巻く「人の心」もあぶり出します。

「なんで、周りの人は、このよくわかんないシステムに乗っかってるんだ?」というきな臭さを感じ取ったら、その組織は危険かもしれません。

明日から取れるアクション1つ

- 試しに『ローマ人の物語』を読んで、フレームワークを1つ、紡ぎ出してみる